「エポキシレジンを流したら、木の色がにじんで濁ってしまった」

「固まったエポキシレジンの中に気泡が大量に出た…」

こんな経験、はじめて木材を使ったレジン作品に挑戦した方にはよくあるトラブルです。

ウッドレジンは、天然の木材と透明なレジンを組み合わせた、美しく個性的な作品が作れる人気の技法です。

ですが、木材にレジンを直接流し込むと、染み込みによる変色や、木の導管から気泡が出てくるなどの問題が起こりやすくなります。

この記事では、「染み込み」「気泡発生」この2つを防ぐ基本の下処理方法を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

これからウッドレジンに挑戦したい方は、ぜひチェックしてみてください。

40代、花屋勤め兼レジン作家。

幼少より花好きで25年以上花屋兼植木屋に勤める。

レジンの魅力と出会ってからは主にドライフラワーを使ったお花のレジン、ウッドレジンを使った作家活動を開始。

もっとハンドメイドを楽しむ方が増えればいいなと思いながらブログを綴る。詳しいプロフィールはこちらから。

初心者でもできる!染み込み&気泡を防ぐ下処理方法

では、具体的にどんな方法で下処理すればよいのでしょうか?

ここでは、初心者の方でも自宅で簡単にできる2つの下処理方法をご紹介します。

ニスを表面に塗って染み込み&気泡対策

最も手軽な方法が「木材にウレタンニスを塗ってからレジンを流す」方法です。

ニスには木材の表面をコーティングして、木材の細かい穴などを塞ぐ働きがあります。

これにより、レジンの染み込みを防ぎ、木材から気泡が出てくるのも抑えられます。

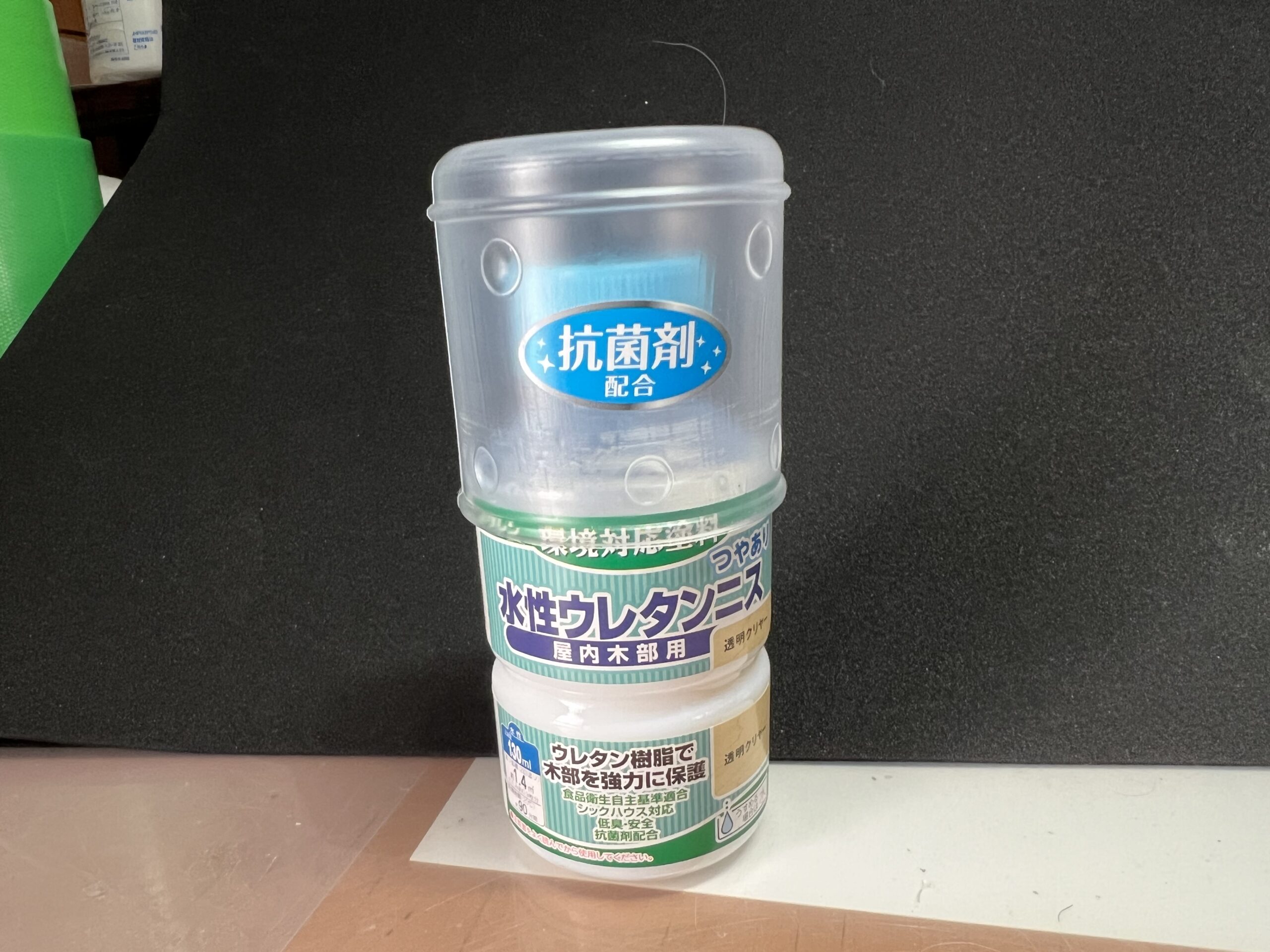

おすすめは「水性ウレタンニスの透明クリアータイプ」

ウレタンニスには「油性タイプ」と「水性タイプ」がありますが、初心者には扱いやすくニオイも少ない水性タイプがおすすめです。

透明クリアーを選べば乾燥すると透明になり、木の風合いを損なわずに使えます。

多くのウッドレジン作家さんも使われている人気商品!

ホームセンターなどでも手軽に手に入り、コスパも良い優れものです。

木材表面のホコリや油分を拭き取る。

まずは木材にゴミや埃が付着していないか、完全に乾燥しているかを確認しましょう。

木材の乾燥が不十分だったり表面に汚れや油分が付着した状態だと、ニスが乾燥後に剥がれ落ちることがあります。

ホコリや木の破片がついたままにニスを塗ってしまうと、一緒にくっ付いてしまうので注意してみてください。

筆などで水性の透明ニスを薄く塗る。

小さな容器にニスを少し取り出し、筆で木材に塗っていきます。

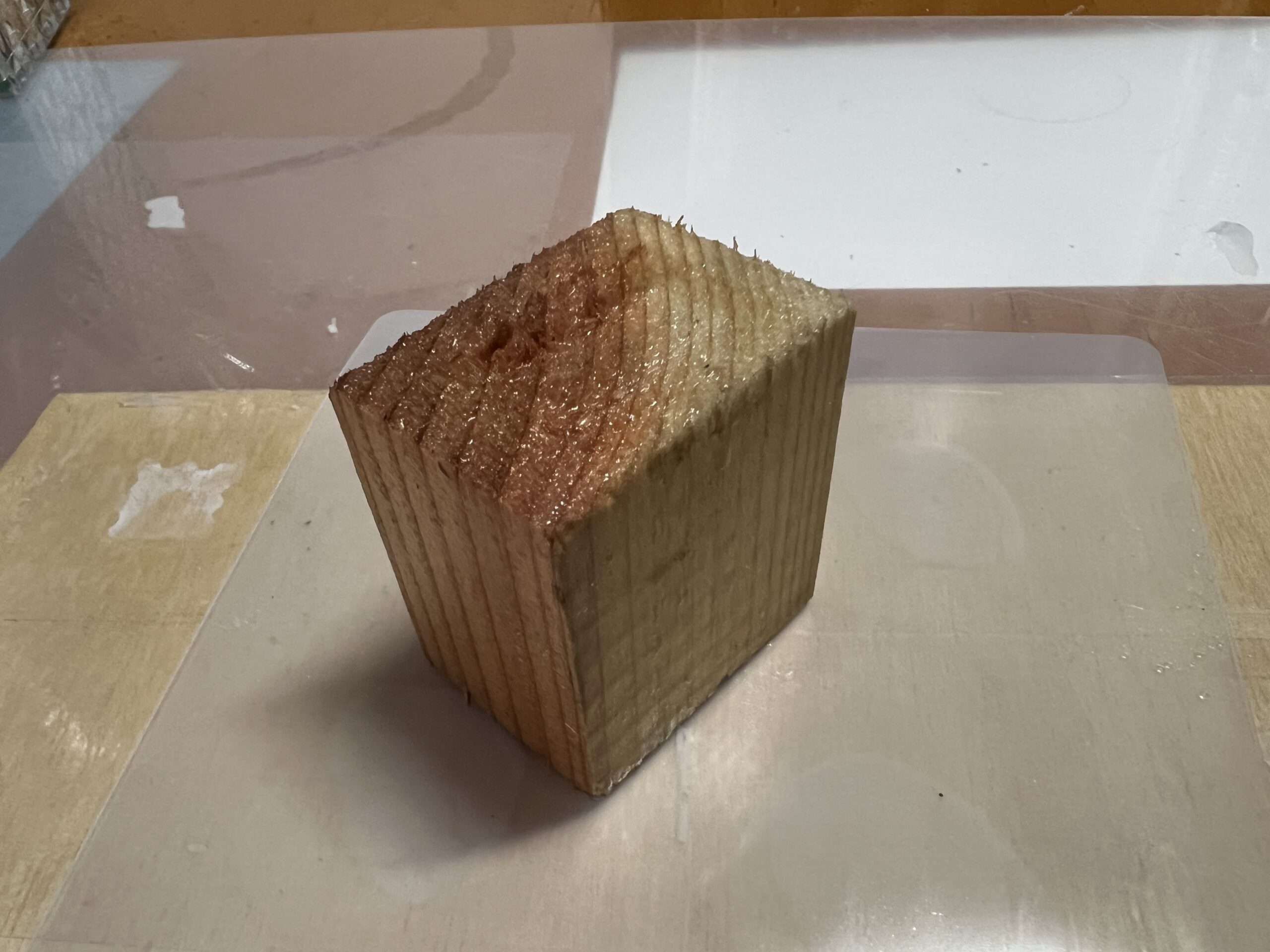

今回は気泡の出やすい柔らかい木の端材で試しているので、すごくニスを吸いました。

なお、ニスは入っている保存容器に、直接筆を入れるのはオススメしません。

筆についたゴミなどが容器内のニスに混ざり込み、品質の低下につながります。

使用後の筆は、乾かないうちに水かぬるま湯でしっかり洗いましょう。

乾いてしまうと筆の洗浄が難しくなります。

ピンセットなどで持ち上げ、側面や裏側もしっかりと塗っていきましょう。

一応、ニスを塗るのはレジンの接触面だけでも良いのですが、全面に塗っておいた方が予期せぬトラブルも少なく安心です。

余分なニスはティッシュなどで吸い取るようにして拭き取る。

たっぷりと塗り込んだら余分なニスを捻ったティッシュなどで吸い取っていきます。

そのままにしておくとその部分だけ厚くなったり、ニスに付いた気泡がそのまま固まったりしてしまって見栄えが良くない状態になってしまいます。

ウレタンニスはすぐに乾き始めてベタベタな状態になるので、目立つところだけで大丈夫です。

あまり拘りすぎると逆にティッシュがニスに張り付いてしまい、取れなくなってしまうこともあるので注意!

しっかりと乾燥させる。

ウレタンニスは20℃環境下で約1時間〜2時間ほどで乾燥しますが、塗り重ねた場合はさらに1時間ほど乾燥させます。

乾燥すると透明になって目立たなくなります。

寒い季節だと乾燥までの時間が伸びますので、時間に余裕があるなら塗ってから1日ほど置いておくのが確実でしょう。

これで木材のコーティングは完成です!

完全に乾燥したらウッドレジンに使っていきましょう。

私は小さいウッドレジンを作る際にはウレタンニスを使っていますが、レジンの相性も悪くなくとても扱いやすい印象です!

エポキシレジンで先に薄くコーティング

もう一つの方法が、「あらかじめ薄くレジンを塗って固めてからレジンを流し込む」方法です。

これはニスの代わりに、実際に使うレジンで木材の表面をコーティングするイメージです。

この方法は、ニスよりもレジンとの密着性が良く、木の質感を損なわずに下処理ができます。

レジンが表面に覆われることで、木材の強度を補強し扱いやすくしてくれます。

これは流木やそこら辺に落ちてた木材などの、少し脆くなっているものを使う際にはオススメです。

元々木材用として管理乾燥させたものと違って、コーティングしないで使うと気泡がすごいことになりました。

なんとなく、レジンを塗っただけでもちょっとカッコ良く見える感じがして、こういうのも大好きです!

木材を用意し、表面のホコリを軽く落とす

ここはニスと同じでしっかりと表面のホコリや油分を拭き取ります。

ゴミがくっついていると一緒に固まってしまうので注意!

この時、息でゴミを吹き飛ばそうとすると、唾などの水分が付着する場合があるのでガムテープなどでペタペタして取り除きましょう。

エポキシレジンを薄く塗り、しっかり硬化させる。

薄くエポキシレジンを塗りこみ、固まるまでホコリが入らないように覆うなどして安置します。

このレジンコーティング方式は、気泡の発生を防ぎ、表面の美しさも保ちやすくなるおすすめの方法です。

場合によってはコーティングするレジンに色をつけて、アクセントにすることもできます。

【注意】UVレジンではなくエポキシレジンを使おう!

このコーティングなのですが「エポキシレジンではなく、UVレジンでも代用できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

ですがUVレジンによる木材のコーティングはあまりお勧めしません!

これはUVレジンが、UVライト(紫外線)が当たることで硬化するという特性に問題があります。

UVレジンが木材に染み込んだ場合、内部に染み込んだところにはUVライトの光が届かずに未硬化になる可能性があります。

表面的には硬化しているのでそのまま使う分には問題ないのですが、ウッドレジンは研磨する作業があります。

研磨の際、もしくはアクセサリーとして使用していてUVレジンが染み出してくる可能性があるのです。

それがアクセサリーとして肌などに触れている場合、かゆみやかぶれを引き起こすことがあります。

その点エポキシレジンは、2液を混ぜる事で時間経過で硬化するので、未硬化にならない為に木の素材に使っても大丈夫と言うことです。

ウッドレジンは下処理しないとどうなるの?

さて、ニスとレジンによるコーティング方法はお伝えしましたが、何もしなかった場合は実際どうなるのか?

答えとしては木材に何の下処理もせずにレジンを流し込むと、高確率でトラブルが発生します。

特に多いのが、「木にレジンが染み込み、色が滲む」「木の内部から気泡が大量に出てくる」などの現象です。

レジン液を流し込んた時には問題なさそうに見えても、時間が経って硬化すると色ムラや気泡が現れることもあるため注意が必要です。

染み込みで木材が変色する原因

木材はスポンジのように無数の穴(導管)を持っています。

導管とは、植物が根から茎を通って葉まで水や肥料分を通す道のことです。

私たちの体で言うならば、血管みたいなものですね。

乾いた木材にはこの穴が無数に開いた状態になっています。

これにレジンが吸い込まれていくことで、木の表面に色の濃淡やにじみが出てしまいます。

特に柔らかい木(杉、桐など)や、乾燥が不十分な木材は、レジンの染み込みが激しく、部分的に色が不均一になる可能性があります。

その結果、せっかくの木目や美しい模様がぼやけてしまうのです。

ですが、基本的には完全に乾燥している木材は水分を弾くので、そこまで気にする事はないと思います。

逆に構造的に脆くなっている木材には細部にレジンが入り込み、強度を補強してくれるのでむしろありがたいと言えるでしょう。

個人的には木も石も、濡れているような質感になるので私は結構こういうのが好きだったりします。

木の中の空気が抜けてレジンに気泡が出てしまう原因

先ほどお伝えした通り、木材には目に見えない小さな穴(導管や木の隙間)がたくさんあります。

レジンを流し込んだとき、そこに残っていた空気が上昇し、気泡として表面に現れてしまうのです。

さらに乾燥が甘かった場合、レジンの硬化時に発生する熱で木の内部に残っていた水分が気化し、気泡の原因になることもあります。

木材は自然素材ゆえに、こうしたトラブルが起きやすいということを覚えておきましょう。

逆に、その性質を利用して気泡により水中を表現する作家さんもいらっしゃいます。

どんなものも発想と使い方なんだなぁと実感しました。

ニスありvsニスなしでどう違う?実際に比べてみた!

今回は、同じ木材を半分に切って「ニスあり」と「ニスなし」の状態でエポキシレジンを流し込むと、木材から発生する気泡の量にかなりの違いが出ました。

ニスなしの木材では、レジンを流し込んでから数分で小さな気泡が次々と浮かび上がってきました。

これは木の内部に残っていた空気が水圧などの影響でレジンによって押し出され、外に出てきたためです。

そのまま24時間ほど経過するとその気泡がなくならないままに固まってしまいました。

対して、ニスを塗った木材では、表面にコーティングがされていたため、気泡の発生が大幅に減少しました。

いつもは下準備として、ニスでコーティングしてから軽くレジンを垂らしてある程度馴染んでからレジン液を注いでいます。

ですが、今回は純粋にニスのコーティング力を見るために、そのままレジンを注いだので型枠の隙間の空気が出てきてしまいました…。

ですが、完全にゼロではないものの、ニスなしに比べて気泡が大幅に減る結果となりました!

この結果からも、「気泡対策」としてもニス塗りは非常に効果的だと言えるでしょう。

初心者さんにはニス塗りがおすすめ!

今回の実験結果をふまえて、ニスを使うことで作品の見た目にも品質にも大きな差が出ることが分かりました。

ほんの一手間で、レジン作品の仕上がりを格段に良くすることができるので、特に初心者の方には「ニス処理」を強くおすすめします。

木材の水分も注意!乾燥してから使うのが基本

染み込みや気泡以上に見落とされやすいのが「木材の水分」です。

木材に水分が残っていると、レジンと反応して硬化不良を起こすことがあります。

基本的にはお店で買った木材は乾燥済みなので問題ありません。

ですが、私のような海岸で拾った流木、その辺に落ちてたイイ感じの棒を使う場合はしっかりと洗ってから乾燥させましょう。

【簡単な乾燥方法】

- 雨の当たらない風通しの良い場所で放置する(直射日光を避ける)

- オーブン(低温、60〜70度)で2〜3時間ほど加熱

- 除湿機のそばに置く。

電子レンジを使うと部分的に焦げたり、内部で水分が膨張してひび割れたりして品質の低下につながりますので非推奨です。

基本的には、雨の当たらない所に置いておき、一ヶ月くらい経過して思い出したら使おうくらいの放置っぷりでいきましょう。

しっかりと乾燥した木材を使うことで、気泡・変色・硬化不良のリスクを一気に減らすことができます。

なお、生の木材を乾燥させるにはもっと時間がかかります。

厚みにもよりますが、自然乾燥させるならば一年位は雨の当たらない風通しのようところに置いておくようにしましょう。

【まとめ】木材への下処理でウッドレジンの仕上がりが変わる!

ウッドレジン作品のクオリティを上げるには、木材に対する「染み込み」と「気泡」の対策が欠かせません。

下処理をしないと、色ムラ・気泡・硬化不良など、作品全体の完成度が大きく下がってしまいます。

ですが、今回ご紹介したように、ニスを塗る・レジンで先に薄くコーティングする・しっかり乾燥させるなど、ちょっとしたひと手間で十分に防ぐことが可能です。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、下処理を丁寧にすることで仕上がりの満足度は大きく変わります。

木材とレジンは相性の良い素材ですが、それゆえに丁寧な扱いが必要なのです。

下処理を制す者が、ウッドレジンを制す!

そんな気持ちで、ぜひ作品づくりに挑戦してみてください。

あなたのレジン作品がもっと美しく、長く楽しめるものになるよう、ぜひ今回の方法を試してみてくださいね。

私も昔、コーティングが甘く、せっかくの作品が台無しになった経験があります…。下処理、超大事!

それではまたっ

コメント