「レジンを流し込んだら、小さな泡がいっぱい入ってました…」

「作品の中に気泡が目立って気になっちゃう!」

「気泡を減らしたいけど、どうすればいいか分からない…」

エポキシレジンの気泡で、こんなお悩みはありませんか?

エポキシレジンにチャレンジしたことのある方なら、必ずと言っていいほど共通の悩みだと思います。

作品作りの過程で、美しい透明感を求めるほど「気泡」が大敵になりますよね。

しかし、実際の作成中に気泡ゼロを目指すのはなかなか難しいです…

そんなお悩みを解決する方法があります!

この記事では、私が普段から実践している「気泡を効率よく抜く方法」と「おすすめの気泡を消す便利なマシン」を紹介します!

初心者の方にも取り入れやすい方法から、プロも愛用するツールまで詳しく解説していきます!

40代、花屋勤め兼レジン作家。

幼少より花好きで25年以上花屋兼植木屋に勤める。

レジンの魅力と出会ってからは主にドライフラワーを使ったお花のレジン、ウッドレジンを使った作家活動を開始。

もっとハンドメイドを楽しむ方が増えればいいなと思いながらブログを綴る。詳しいプロフィールはこちらから。

エポキシレジンのおすすめの気泡対策!

エポキシレジンの作品のクオリティを保つためには、気泡をできるだけ少なくすることが重要です。

まずは私が普段行っている気泡対策をご紹介します!

- 45℃前後のお湯での湯煎

- ゆっくりとかき混ぜる

- 10分〜30分くらい放置

- 温風を当てて除去

- レジン脱泡マシンの使用

この方法を取り入れることで、気泡のない透明感のあるエポキシレジン液が完成します!

初心者の方でも簡単に実践できるものから、作家さんが使う便利な機械もあります。

一つずつ詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!

レジン液は温めると気泡が出にくく消えやすくなる。

混ぜ合わせる前のエポキシレジンの原液は温度によって粘り気が変化していきます。

特に主剤となるA剤(多くのメーカーで量を多く入れる方)ははっきりと変わります。

冬場にハチミツが固まって出しにくくなることありませんか?

それと同じような感じに、レジンは低温の時は粘度が上がってトロトロの水飴のようになってしまいます。

それをある程度解消しようとする方法が、湯煎による温めることです。

湯煎での方法について、まずは内容をわかりやすく表にまとめました。

解説はそのあとでしていきますね。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 方法名 | 湯煎で温めながら混ぜ合わせる |

| 推奨温度 | 約40〜50℃(上限は50℃まで) |

| 使用道具 | お湯、耐熱容器 |

| 効果 | 温めることで粘度が下がり気泡が抜けやすくなる。 混ぜやすくなる。 |

| 向いている時期 | 冬などのレジンが固くなりやすい時期に効果的 |

| 注意点 | 熱しすぎに注意!プラカップが浮かないように水位を調整する。 直火不可! |

湯煎で温めながら混ぜ合わせる。

レジンは45℃前後で湯煎すると気泡が抜けるのが早くなります。

湯煎とはお湯を使って食材や容器を間接的に温める調理法です。

直接火にかけるのではなく、お湯の熱でじんわり温めるのが特徴です。

よくバレンタインシーズンにチョコを溶かすのに使われる手段ですね。

湯煎で温めることでレジン液の粘度が下がり、サラサラになると気泡が外に移動しやすくなるのです。

特に1月〜2月の寒い季節はレジンが硬くなりがちなので、湯煎は非常に効果的なのです。

簡単なレジン液の温め方

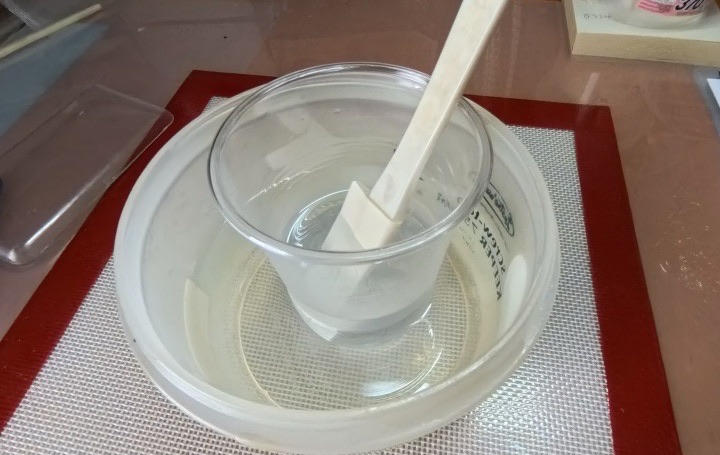

約40〜50℃のお湯を用意します。

レジンを入れた容器ごと湯煎に浸け、温めながらゆっくりと混ぜ合わせます。

湯煎でのお湯の量はプラカップ内のレジン量より少し低いくらいの量のお湯にします。

これは、お湯の量がレジンより多いとカップが浮いてしまってひっくり返ってしまうことがあるからです。

湯煎の際の注意点

湯煎の際は温度が高くしすぎないように気をつけましょう!

お湯の温度は50℃が上限だと思ってください!

なんとなく………。

「もっと温度が高ければもっと早く気泡が抜けるのでは?!」

と思われるかもしれませんが、60℃を超えるお湯で湯煎してしまう危険です。

熱暴走で急激に固まったり、煙を噴いてビニールが焼けたみたいな匂いを発したりしますので注意!

あとは湯煎ではなくなりますので、直火で温めたりしないこと!

一部だけ温度が急激に上がり、これも失敗の原因になります。

私はやらかしました…。

キャンプ用ミニコンロで湯煎を温めながら混ぜていたら煙吹いてビビりました。

適切な温度での湯煎、これだけで混ぜ合わせるのがスムーズになり、気泡の抜けやすくなります。

レジン内に気泡を作らないように混ぜる。

レジン作業で混ぜ合わせるという工程も、実は大切な気泡対策の一点でもあります。

混ぜ方ひとつで、気泡と硬化後の仕上がりに差が出てきます。

まずは下の表でポイントをチェックしていきましょう!

| 項目 | 内容 |

| 方法名 | ゆっくりと混ぜ合わせる(撹拌) |

| 道具 | ヘラ、スティック、プラカップなど |

| 混ぜ合わせるコツ | 大きく動かして混ぜずに、優しく丁寧に混ぜる。 混ぜ残しの可能性があるのでカップの底や側面もしっかりと。 |

| 効果 | ゆっくり混ぜることで気泡が入りにくくなる。 次の工程で気泡を除去するのが楽になる。 |

| オススメのヘラサイズ | 容器の内径に対して1/2〜2/3くらい 例:内径5cmならばヘラ幅が2.5cm〜3.5cmのもの |

| 注意点 | 力任せに混ぜない。 焦らずゆっくりとやるのがポイント。 |

レジン液は慌てずゆっくりと混ぜよう!

大事なのは、そもそも気泡を作らない工夫をすることです。

混ぜるときに生クリームを泡立てるように激しくかき混ぜたりしていませんか?

これではレジン液に空気を巻き込み、大量の気泡が発生してしまいます。

レジンを混ぜる際は、以下のポイントを意識するだけで違いが出てきます。

ゆっくりと優しく混ぜ合わせる。

まずは静かにゆっくり混ぜることを意識しましょう。

これはイメージし易いと思うのですが、勢いよく混ぜれば混ぜるほど気泡は混入してきます。

この作業でたくさんの気泡が入ってしまうと、後で気泡を消すのに時間がかかってしまいます。

急がば回れとも言いますし、ここで時間をかけて混ぜても大して時間はかかりません。

むしろ発生した気泡を消す手間が減り、全体の作業時間は短くなるかもしれませんね。

混ぜ合わせる際は底や容器の側面もしっかりと混ぜましょう。

容器の底や側面に混ざっていない液が溜まっている場合があります。

しっかりとヘラを当てて混ぜましょう!

容器に合った小さいヘラやスティックを使う。

混ぜ合わせる際に使う容器に見合ったサイズのヘラ、木のスティックを使いましょう。

大きいヘラやスティックの方が一気に混ぜられて時短になるのですが、やはり気泡が発生しやすくなるからです。

あまり小さすぎても時間がかかってしまいますので、目安としては容器の1/2〜2/3ほどの幅のヘラが適切です。

内径が5cmのカップだった場合、ヘラの幅が2.5〜3.5cmのものが適切でしょう。

レジン量が20g前後の少量の場合は、木のスティックの方が混ぜやすいです。

木のスティックはアイスの棒と同じくらいのものが、ダイソーとかにも売られています。

コーヒー用の使い捨ての木製スティックが小さいカップで混ぜる際に活躍してくれます。

心に余裕を持ち、時間をかけて丁寧に行う。

エポキシレジンは硬化が始まるまで時間があるので慌てなくても大丈夫!

レジンの硬化が始まるまで、常温でも1〜2時間はかかりますので時間に余裕があるからです。

レジンの量が多くなればなるほど、かき混ぜるのには時間がかかります。

特に小さいヘラやスティックで混ぜても、なかなか完全には混ざりません。

そうすると段々と大きく混ぜるようになります。

私も最初の頃にそうなっていたので気持ちはわかりますが、ここはグッと堪えてじっくり混ぜましょう。

私はかき混ぜる時、大鍋を混ぜる魔女をイメージして…

「イーッヒッヒッヒ、この薬はじっくり混ぜないとダメだぁ〜よ」

と妄想しながら楽しみを見出しつつ混ぜています。

だいぶ人様には見せられない光景です(笑)

「こんなの簡単な事じゃん、効果あるの?」

と思われるかもしれませんが、こういう所に意識を向けるだけでも気泡の発生が大幅に減ります。

少しの意識で仕上がりが変わりますので、ぜひ試してみてください。

レジンを混ぜた後にしばらく放置する。

これが一番簡単で、初心者にもおすすめの方法。

もっとも取り入れやすいので、ぜひ試してもらいたいです。

これも簡単に表にしてみましょう!

| 項目 | 内容 |

| 方法名 | 一定時間放置(自然脱泡) |

| 所要時間 | 約10分〜30分ほど |

| 道具 | フタや布などのホコリ除け |

| 効果 | レジン内の気泡が自然に浮上し抜けやすくなる。 |

| 向いている場面 | 時間に余裕がある時 硬化時間まで余裕のあるレジンを使用している場合 |

| 注意点 | 固まるのが早い「速硬化タイプ」のレジンには不向き 気温によっては途中で粘度が上がり始めてしまうこともある。 |

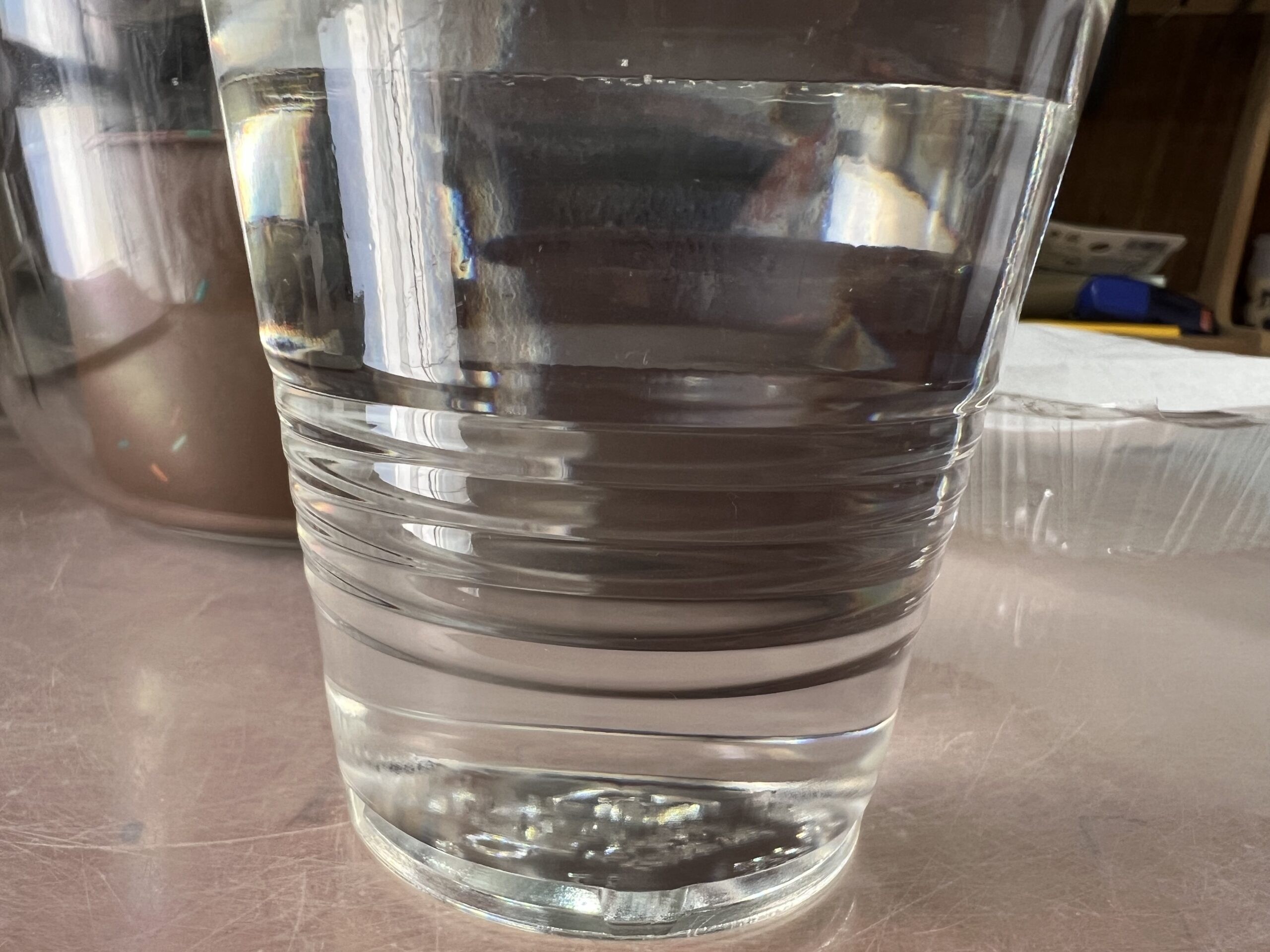

時間を置いて自然に気泡が消えるのを待つ

最も安価かつ簡単な方法は静かに放置することです。

「そんなんでいいの?!」

と思われるかもしれませんがこれがかなり有効なのです、時間が全てを解決してくれます。

レジンを混ぜた後、ホコリが入らないようにフタや布などを軽く被せておきます。

大体10分も置いておくだけで自然に気泡が表面に浮いてきます。

まだ細かい気泡は残ってますがだいぶ減りました。

まさにシンプルイズベスト

特に急ぐこともなし、混ぜた後、軽くコーヒータイムを挟むだけで気泡対策になります。

放置法の注意点

ただし、この放置方法にも少しだけ例外もあります。

硬化までの時間が短い速硬化型のエポキシレジンだと待っている間に固まってしまう場合もあります。

多くのエポキシレジンは硬化が始まるまで1〜2時間以上の余裕があります。

ですがエポキシレジンの中には「高粘度、速硬化型」という種類のものも売られています。

この種類は温めて混ぜ合わせると20分くらいすると、かなり粘度が上がってハチミツみたいになります。

こうなるとシリコン製の型に流し込むのが難しくなりますので注意!

最近よく見かける波レジンなどに使う速硬化型のエポキシレジンは、ゆっくりしていると思ったよりすぐ固まり始めてしまいます!

私はやらかしました…。(2回目)

気泡が抜けるかとしばらく放っておいたら水飴みたいになりました…。

温風を当ててレジンの気泡を弾けさせる。

手芸等の道具でエンボスヒーターというものがあります。

エンボスヒーターとは、主に紙工芸(エンボス加工)やレジンの気泡対策に使われる小型の筒形温風機です。

購入先は通販か、手芸屋さんには大体取り扱っていますね。

これは筒状のドライヤーのようなもので、送風口から温風を出して気泡の除去に使えます。

これを使って効果的に気泡を除去できます。

レジンの表面仕上げにも使える温風による気泡対策も、まずは表でチェックしましょう。

| 項目 | 内容 |

| 方法名 | エンボスヒーターを使った温風による気泡の除去 |

| 道具 | エンボスヒーター(ドライヤーでも可) |

| レジンとの推奨距離 | レジン表面から約10cm〜15cm |

| 効果 | レジン表面の気泡を破裂させて除去する。 滑らかな仕上がりになる。 |

| 向いている場面 | 自然脱泡や湯煎に残った気泡の処理 レジン表面の仕上げ段階に |

| 注意点 | 長時間の加熱はNG! プラカップ、型枠(モールド)の変形に注意。 |

エンボスヒーターの使い方

表面に浮いている気泡は温風を当てることで弾けて消えていきます。

これは、温風によってレジンがわずかに柔らかくなり、気泡内の空気が膨張して破裂しやすくなるためです。

また、表面張力が下がることで、気泡がより抜けやすくなる効果もあります。

ドライヤーで同じことができますが、エンボスヒーターの方が効率的です。

これはエンボスヒーターの送風口が細くなっているので、ピンポイントに当てたいところを狙いやすいためです。

このエンボスヒーターやヘアドライヤーなどで気泡に温風で当てると、次第に消えていきます。

ですが、あまり近づけすぎたり温風を当て続けると不都合が生じる場合もあります。

レジンの表面が波打ったり、一部分だけ不自然に固まる原因になるため、適度な距離で当てることが大切です。

レジンの表面から約10〜15cm、一ヶ所あたり2〜5秒程度で小刻みに動かしましょう。

適切な距離、短い時間で温風を当てることで効率的に気泡が取り除けます!

エンボスヒーターを使うときの注意点

エンボスヒーターの注意点は連続で温風を当て続けないということです。

これは、エンボスヒーターの温風は高温になるため温度が上がりすぎてしまうためです。

レジンの表面から約10〜15cmほど離し、温風を小刻みに動かしながら当てると、ムラなく気泡が除去できます。

レジンやシリコン製の型枠(モールド)の同じ場所に当てすぎると、急激に固まったりしたり、型枠(モールド)が変形したりする恐れがあります。

レジンを混ぜ合わせた際に使ったプラカップなどの容器で、そのまま温めることが多くなります。

その場合、容器のプラスチック製カップは熱で変形する場合があります。

紙コップならば溶けることもないのですが、私はレジンを混ぜる時はプラ製のカップを使っています。

これは中の様子が視認しやすい透明なプラカップの方が、気泡やレジンの混ざり具合のチェックが容易だからです。

この使用するプラ製のカップにエンボスヒーターを間近で当て続けると、カップが溶けて変形することがあります。

品物にもよりますが、間近で10秒も当て続けると変形してしまいます。

特に、ダイソーなどの薄手の100均のプラカップなどは要注意です。

温風を当てる際は、常に動かして均一に温めると、熱による変形をある程度防げます。

私は最初の頃、なかなか取れない気泡にヒーターを当て続けましたら

プラカップの方が耐えられず変形したことがあります…。

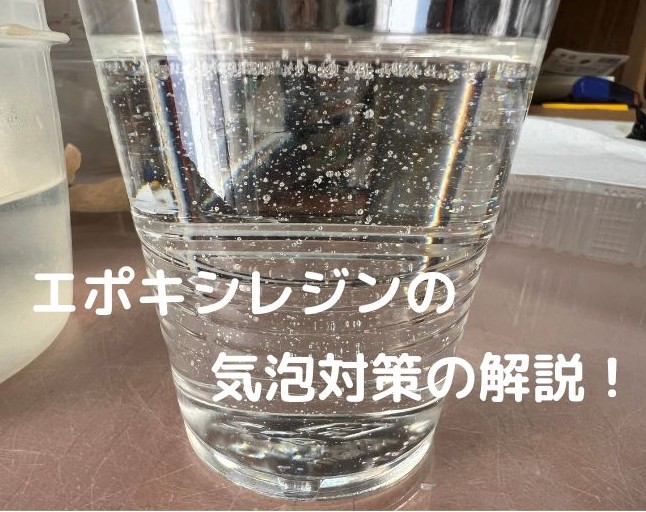

レジン脱泡マシンを使うと、効率よく気泡が取れる!

本格的にエポキシレジンの気泡を効率よく取り除きたいなら、レジン脱泡マシンを使うのがおすすめです!

この方法はこれまでとは違い、専用の機材を購入する必要がありますが、とても効果的です。

まず表でその効果と魅力をご紹介します。

| 項目 | 内容 |

| 方法名 | レジン脱泡マシンによる気泡除去。 (真空脱泡機、真空チャンバーともいう) |

| 使用内容 | マシン内に減圧状態を作り、レジン内の気泡を一気に浮かび上がらせる。 |

| 対応容量 | 小型のマシンで10ml〜1Lほど。 |

| 効果 | 細かい気泡まで消えて、透明感が格段にアップ! |

| 使用の流れ | レジンを容器に入れてスイッチオン→減圧開始→気泡膨張→表面に一気に浮かび上がる。 |

| 注意点 | レジン液の入れすぎ注意、気泡が膨張するので容器から溢れる可能性あり。 |

レジン脱泡マシンの魅力

私がおすすめする最も効果的な方法がレジン脱泡マシンの使用による気泡対策です!

ゆっくりでかき混ぜたり、温めたりするだけでもかなりの気泡を除去できます。

ですがどうしても完全に気泡を除去するのは難しいというのが現実です。

特に細かい気泡は目視では気づきにくく、作品が硬化した後に初めて気づくとガッカリしてしまいますよね。

この機械は容器内で減圧状態を作ることで、レジン内に閉じ込められた細かな気泡を一気に表面へ浮かび上がらせます。

そしてとても透明感があり、滑らかなレジン液が出来上がるのです。

レジン脱泡マシンとは

レジン脱泡マシンは用途や業界によってさまざまな呼び方があります。

真空脱泡機(しんくうだっぽうき)、真空チャンバー、脱気マシン、脱気装置などと色々な呼び方はありますが、用途としては「容器内を減圧する」ということです。

「真空」と聞くと宇宙のような完全に何もない真空状態をイメージするかもしれませんが、実際にはそこまで強力な真空ではありません。

一般的なレジン脱泡マシンは、容器内に減圧状態を作り出すことで、レジン内部の気泡を膨張・破裂させます。

これは、普段の大気圧よりも圧力を大きく下げることで、液体内の気泡を効率よく外に出してやろうぜという仕組みなのです。

手作業では取り切れない細かい気泡まで除去できるので、レジン作品の透明感が格段にアップします!

昔、プロレスで真空飛び膝蹴りとかあったよね。

よくわからないけど何かカッケーと思ってました!

使い方はとってもシンプル!

レジン液をマシン内に入れてスイッチを押すだけで、内部が減圧状態になります。

減圧状態にすることで気泡が膨張し、効率よく除去。

これだけであらかたの気泡が消えてしまいます!

スイッチを入れて10分、気泡もなく綺麗なレジン液ができました。

レジン脱泡マシンの注意

脱泡マシンを使うと、レジン液に閉じ込められた気泡が一気に浮かび上がります。

最初はびっくりするかもしれませんが、大丈夫です正常な現象です!

コーラのフタを開けた瞬間に、シュワシュワと泡が吹き出すのと同じ原理です。

コーラの中には、フタを開ける前は無数の気泡(二酸化炭素)が溶け込んでいます。

フタを開けると圧力が一気に下がる(減圧状態)ことで、気体が急膨張して泡として外に出ていきます

同じように、レジン脱泡マシンではレジン液の入った容器の気圧を下げます。(減圧する)

レジン液内に閉じ込められていた気泡が一気に膨張し、液体の表面へと浮き上がるというわけです。

ですので、減圧中は急激に気泡が膨らんでいきます。

容器のギリギリまでレジン入っていると、膨張した気泡とレジンが容器から溢れることがありますので注意しましょう。

私が実践する気泡対策の流れ

さて、ここまで色々と対策を説明してきましたが、実際、私のレジン液の気泡対策はこのような流れになります。

- 混ぜる際は湯煎で温めながら、気泡が入りにくいようにゆっくり混ぜる。

- レジン脱泡マシンで大半の気泡を除去。

- そのままマシン内で10分〜20分ほど時間を置いて、残った細かい気泡も自然に抜けていく。

- それでも残った気泡があればエンボスヒーターで弾けさせる。

この4ステップで驚くほどクリアなレジン液が仕上がります!

まとめ:気泡ゼロを目指して、レジン作品を美しく仕上げよう!

エポキシレジン作品で気泡を防ぐためには「気泡を作らない工夫」と「気泡を抜くテクニック」の両方が重要です。

最後に今回の方法を表にまとめました。

| 方法 | 難易度 | 費用 | 効果・特徴 |

| 湯煎 | 易しい | 低コスト | 粘度が下がり、気泡が抜けやすくなる。 |

| ゆっくり混ぜる | 易しい | ほぼ無し | 気泡の発生を抑えられる。 |

| しばらく放置 | 易しい | ほぼ無し | 時間と共に気泡が自然に浮かび上がってくる。 |

| エンボスヒーター | 普通 | 数千円〜 | 温風により気泡を素早く除去できる。 |

| 脱泡マシン | やや難 | お高め | 減圧により細かい気泡までしっかりと除去できる。 |

このような方法を取り入れることで、初心者でも透明度の高い美しいレジン液を作れます。

また、作品の完成度が上がることで、作る楽しさもきっと倍増します!

ぜひこの記事を参考に、あなたのレジン作品を「気泡ゼロ」に近づけてみてください。

あなたのレジン作品が、より美しく仕上がりますように。

それではまたっ

コメント